この記事は約18分で読めます。

とにかく緊縮派議員一覧表を見たい方はこちらをクリック。

緊縮派認定の根拠となるNHKのアンケート

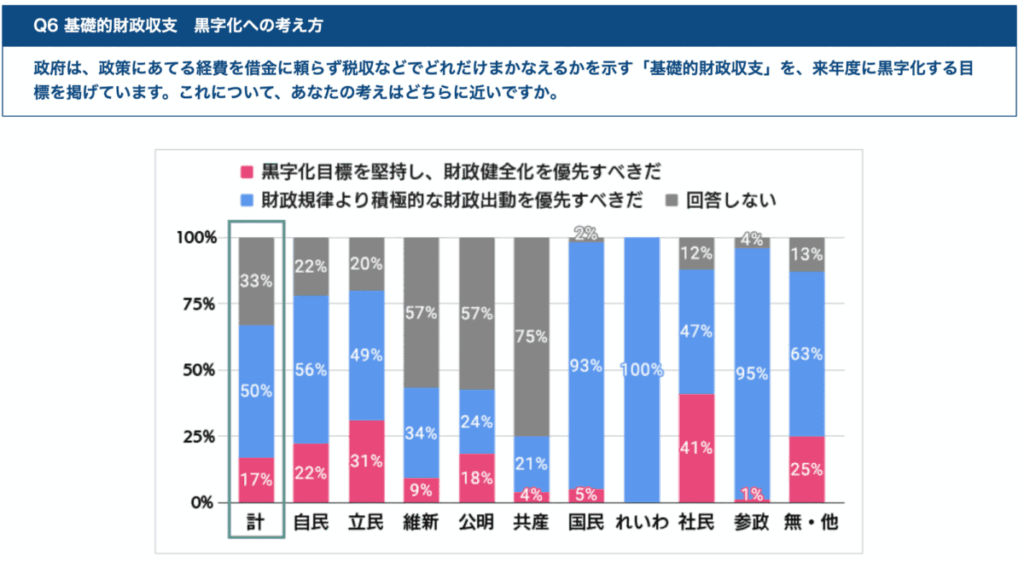

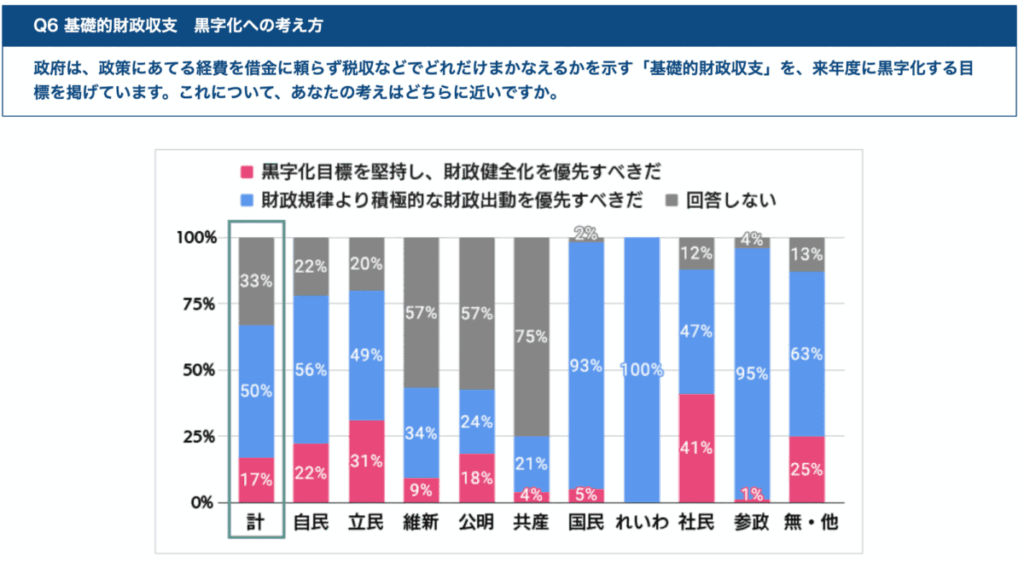

今回の記事では、2024年の衆議院の総選挙の際に実施されたNHKの候補者アンケートの「Q6 基礎的財政収支(プライマリーバランス)黒字化への考え方」への答えに基づき、各政党がどれほど緊縮財政的かを明らかにします。さらに緊縮財政派とみなすべき議員の一覧(政党・選挙区・氏名・選挙時年齢・性別)を掲載します。

以下の問いに「黒字化目標を堅持し、財政健全化を優先すべきだ」と答えるのが緊縮財政派です。

「政府は、政策にあてる経費を借金に頼らず税収などでどれだけまかなえるかを示す「基礎的財政収支」を、来年度[2025年度]に黒字化する目標を掲げています。これについて、あなたの考えはどちらに近いですか。」

・黒字化目標を堅持し、財政健全化を優先すべきだ

・財政規律より積極的な財政出動を優先すべきだ

引用元:https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2024/survey/ (すでに消されています)

積極グマ

積極グマ僕は積極財政派の積極グマ。どこが最も緊縮的な政党で、どんな緊縮派の議員がいるんだろう?

緊縮財政政党ランキング—もっとも緊縮財政的なのは「立憲民主党」

まずは政党別の集計を見てみましょう。候補者についてはNHKが政党別に集計してくれています(当選者については後で私が集計したものを示します)。まずは画像を見てみましょう。

引用元:https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2024/survey/touhabetsu.html (すでに消されています)

右派の参政党、中道の国民民主党、左派のれいわ新選組が青が多く積極財政的で、ほとんど党内が積極財政で統一されています。

他方で、赤の緊縮財政派・財政規律派が多いのは、社民党は除くとして、立憲民主党、自民党、公明党と続いています。ほとんど影響力のない社民党を除くとすると、候補者の段階でも立憲民主党がもっとも緊縮財政的です。社民と合わせて、日本におけるいわゆる左派リベラルの緊縮性が際立つ結果となっています。

ただ、自民と立憲に関しては、「回答しない」が多く緊縮と積極の中間にいる公明・維新・共産より、積極財政的な青も多いです。その意味では、自民・立憲の二大政党は党の中に積極・緊縮の大きな対立があることが推察できます。

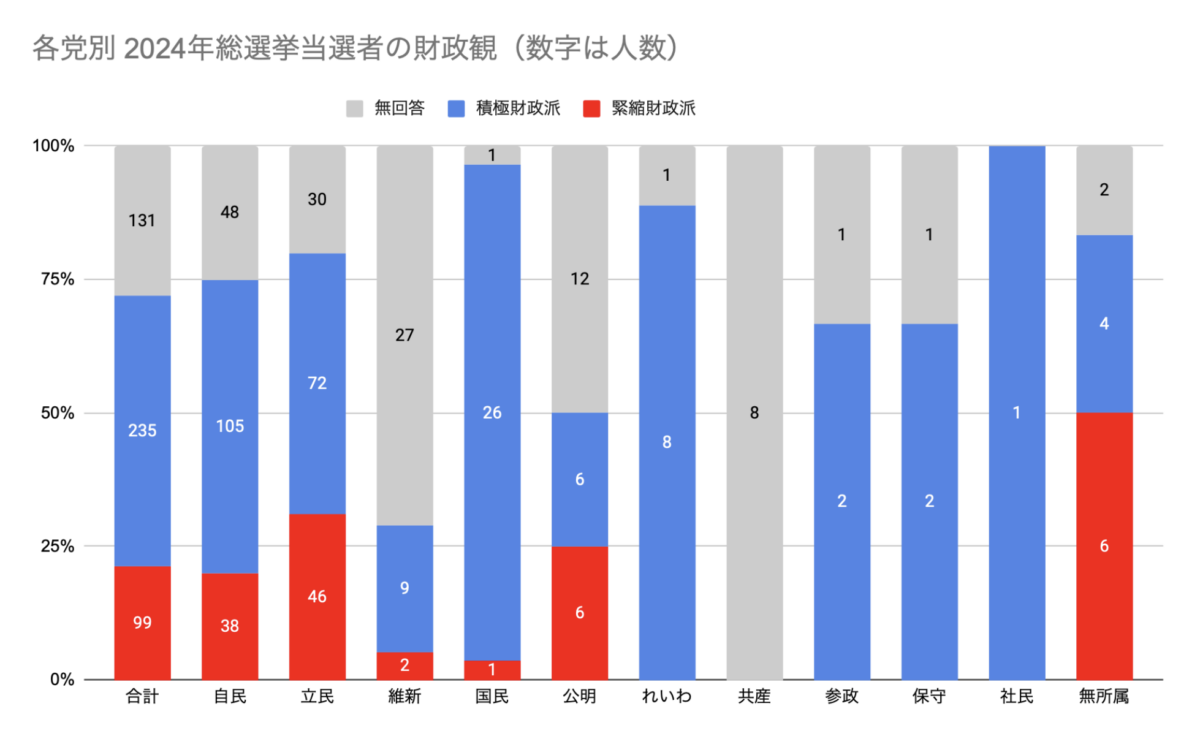

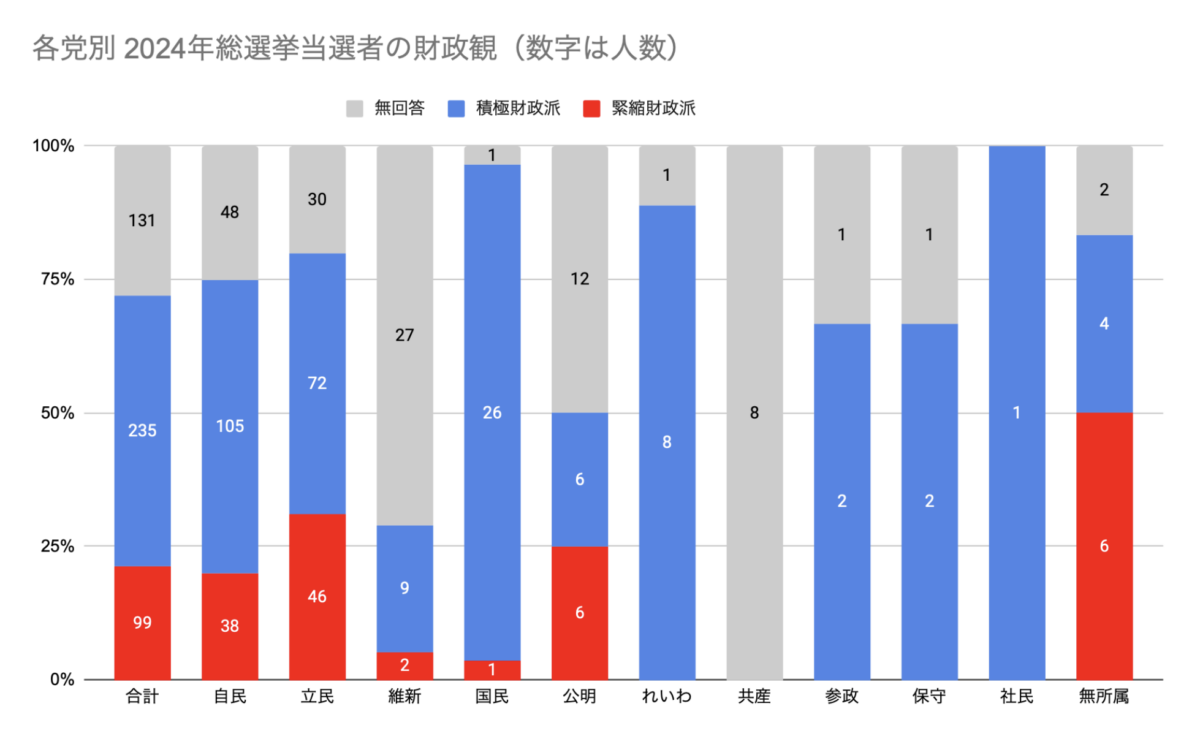

続いて、こちらは私が当選者に絞って集計したものとなります。こちらもまず画像を見てみましょう。

こちらでは、緊縮度ランキングは立民、公明、自民という順となりました。以上から2024年の選挙時点で判断する限り、日本で最も緊縮財政的な政党は立憲民主党であると言うことができるでしょう。政党内での比率だけでなく、実数でも46対38で自民党を上回っているからです。

私が尚更深刻だと思うのは、以下の議員一覧から計算すると、自民党の緊縮系の議員の平均年齢は60.5歳であるのに対し、立民系は53.2歳と7歳も若いことです。これは緊縮系の影響力が今後も末長く続くことを意味します。

緊縮財政派議員の一覧表

以下は上のアンケートの結果から作成した緊縮財政派議員(「黒字化目標を堅持し、財政健全化を優先すべきだ」と答えた議員)の一覧表です。氏名の右の数字は当時の年齢を示します。

自由民主党

小選挙区

- 岩手2区 鈴木俊一 71 男性

- 山形1区 遠藤利明 74 男性

- 茨城2区 額賀福志郎 80 男性

- 茨城4区 梶山弘志 69 男性

- 栃木5区 茂木敏充 69 男性

- 群馬5区 小渕優子 50 女性

- 埼玉11区 小泉龍司 72 男性

- 埼玉16区 土屋品子 72 女性

- 千葉12区 浜田靖一 69 男性

- 東京3区 石原宏高 60 男性

- 東京14区 松島みどり 68 女性

- 神奈川3区 中西健治 60 男性

- 神奈川10区 田中和徳 75 男性

- 神奈川15区 河野太郎 61 男性

- 長野4区 後藤茂之 68 男性

- 山梨2区 堀内詔子 59 女性

- 奈良3区 田野瀬太道 50 男性

- 岡山1区 逢沢一郎 70 男性

- 広島6区 小林史明 41 男性

- 山口1区 高村正大 53 男性

- 福岡8区 麻生太郎 84 男性

- 宮崎3区 古川禎久 59 男性

比例

- 北海道8区 向山淳 40 女性

- 東北比例単独 江渡聡徳 69 男性

- 福島2区 根本拓 38 男性

- 茨城6区 国光文乃 45 女性

- 栃木4区 佐藤勉 72 男性

- 神奈川7区 鈴木馨祐 47 男性

- 三重2区 川崎秀人 42 男性

- 愛知8区 伊藤忠彦 60 男性

- 近畿比例単独 小寺裕雄 64 男性

- 滋賀1区 大岡敏孝 52 男性

- 大阪15区 島田智明 54 男性

- 中国比例単独 新谷正義 49 男性

- 広島4区 寺田稔 66 男性

- 四国比例単独 村上誠一郎 72 男性

- 鹿児島1区 宮路拓馬 44 男性

- 佐賀1区 岩田和親 51 男性

立憲民主党

小選挙区

- 北海道4区 大築紅葉 41 女性

- 北海道11区 石川香織 40 女性

- 青森3区 岡田華子 44 女性

- 宮城2区 鎌田さゆり 59 女性

- 宮城4区 安住淳 62 男性

- 福島1区 金子恵美 46 女性

- 埼玉5区 枝野幸男 60 男性

- 埼玉10区 坂本祐之輔 69 男性

- 千葉4区 水沼秀幸 34 男性

- 千葉5区 矢崎賢太郎 57 男性

- 千葉8区 本庄知史 50 男性

- 千葉9区 奥野総一郎 60 男性

- 千葉14区 野田佳彦 67 男性

- 東京7区 松尾明弘 49 男性

- 東京8区 吉田晴美 52 女性

- 東京9区 山岸一生 43 男性

- 東京21区 大河原雅子 71 女性

- 東京22区 山花郁夫 57 男性

- 東京27区 長妻昭 64 男性

- 東京30区 五十嵐衣里 40 女性

- 神奈川9区 笠浩史 59 男性

- 神奈川16区 後藤祐一 55 男性

- 神奈川20区 大塚小百合 44 女性

- 新潟1区 西村智奈美 57 女性

- 新潟4区 米山隆一 57 男性

- 長野3区 神津健 47 男性

- 石川3区 近藤和也 50 男性

- 福井2区 辻英之 54 男性

- 愛知8区 伴野豊 63 男性

- 愛知9区 岡本充功 53 男性

- 愛知12区 重徳和彦 53 男性

- 福岡2区 稲富修二 54 男性

比例区

- 北海道7区 篠田奈保子 52 女性

- 秋田1区 寺田学 48 男性

- 青森1区 升田世喜男 67 男性

- 埼玉1区 武正公一 63 男性

- 埼玉3区 竹内千春 56 女性

- 東京24区 有田芳生 72 男性

- 東京3区 阿部祐美子 60 女性

- 富山1区 山登志浩 44 男性

- 福井1区 波多野翼 39 男性

- 愛知15区 小山千帆 49 女性

- 大阪16区 森山浩行 53 男性

- 兵庫7区 岡田悟 40 男性

- 大阪10区 尾辻かな子 49 女性

- 広島3区 東克哉 43 男性

日本維新の会

- 小選挙区 大阪2区 守島正 43 男性

- 比例 千葉6区 藤巻健太 41 男性

国民民主党

- 比例 東京17区 円より子 77 女性

公明党

- 東北比例単独 庄子賢一 61 男性

- 北関東比例単独 山口良治 44 男性

- 東京比例単独 河西宏一 45 男性

- 東京比例単独 大森江里子 51 女性

- 北陸信越比例単独 中川宏昌 54 男性

- 近畿比例単独 鰐淵洋子 52 女性

無所属

- 茨城7区 中村勇太 38 男性

- 東京17区 平沢勝栄 79 男性

- 福岡9区 緒方林太郎 51 男性

- 大分1区 吉良州司 66 男性

- 大分2区 広瀬建 50 男性

- 鹿児島2区 三反園訓 66 男性

積極グマと暗渠づたいおじさんの余談①—「PB黒字化=緊縮財政」か?

今回は2025年のプライマリーバランス(PB)黒字化を目指すことを2024年の総選挙の時点で肯定した人たちを「緊縮財政派」としてるけど、これには不当なレッテル貼りだとの批判もありそう。どう正当化する?

まず言えることは、プライマリーバランス目標を主張する人たちは、政府の収入の範囲内に支出をおさえて政府の財政収支を均衡させようとしているわけだから「均衡財政派」だということ。

うん。PBの黒字化ってことは、国債の利払い費はいったん除いたうえで、それ以外の政府の支出(政策的経費)を税収の範囲内に抑えるってことだから、PB黒字化の支持者は均衡財政派だというのはその通りだと思う。

次に現代の経済的な発展水準において、均衡財政は基本的に緊縮財政になりがちだと言いたい。逆にいえば、財政赤字を原則としないと傾向的に緊縮になってしまうんだ。

これを言うために、まずは機能的財政論を前提としよう。管理通貨制度のもと変動為替相場制を採用している政府は、通貨発行権をもっており、税は財源ではないし、国債は借金ではない。だから、借金の累積による財政破綻などないし、そもそも財政そのものの状態に健全も不健全もない。だから、財政の評価は、どれくらい赤字があるかといった財政自体の状態の観点からではなく、もっぱら「経済を良い状態にしているか、それを保っているか」という、財政が経済に対して持つ機能の観点から行われなければならない。これが機能的財政論だ。

この機能的財政論のもとで、緊縮財政とは、経済を良い状態に保つ水準よりも少ない財政赤字しか出さないことを意味する。

そして僕は、現代において均衡財政、つまり、財政赤字ゼロは基本的に経済を良い状態に保つのには十分ではないと思うんだ。

ふむふむ、ここまでは納得だよ。積極財政派の僕としては、ここから先の理屈が大事だね。どうしてそう言える?

基本は単純だよ。僕はさっき「現代の経済的な発展水準において、均衡財政は基本的に緊縮財政になりがちだ」と言った。経済の発展というのは、要するに技術や工夫の発達によって、より少ない労力でより多くの財やサービスを生産できるようになることだ。僕は現時点で、この生産能力、あるいは供給能力は十分高い水準にあり、経済の成長の足かせになっているのは需要だと考えている。

だって、物不足なんて聞いたことがあるかな?コロナの時のマスクと、無理やり供給能力を削減してきた最近のコメくらいじゃないか?逆にみんなが足りない足りないといっているのはお金だ。足りないのはモノ(供給)じゃなく、お金(需要)なんじゃないか?なら問題は簡単だ。モノとちがって、お金は政府がほぼノーコストで供給できるんだから。

こう考えてくると、政府が財政赤字を出さずに、市場に追加的な需要を投入しなければ、基本的に需要不足で経済は停滞しがちになると僕は思うんだ。それは供給能力が余ること、人間が余ること、多くの人が失業したり、短時間雇用になったり、低賃金で働かされたり、とにかく十分に活躍できないことを意味する。つまり、均衡財政では経済を良い状態に保つには十分ではなく、結果としてそれは緊縮財政ということになる。

ふむふむ。基本は納得だけれど、最近は人手不足ということもよく言われるよ。あとインフレ率も結構高いし、これはモノ不足・供給力不足だといえないかな。たぶん、「緊縮財政派」はそう言ってくるよ。

うん、まず基本的な答えは、現代の発展水準を考えたとき、人手不足にしても、モノ不足に由来するインフレにしても、一時的・局所的だということだね。僕は現状のAIを過度に理想化するつもりはないけれど、AI・ロボット・自動運転といった省力化の技術もかなりの発展を見せてきている。中長期の課題は間違いなく供給過剰・需要不足だよ。

人手不足ということについて付言すると、いまの人手不足って業種が偏ってるんだよ。事務職なんかは余っていて、現業が不足している。こういうときこそ市場の出番なんだ。ハイエクなんかが強調していたことだけれど、市場というのは、余っているものの値段が下がり、不足しているものの値段が上がって、この価格がシグナルとなって、人々の動きが自然と変わっていき、余っているものから不足しているものにリソースが動いて、全体で需給が均衡に向かっていく仕組みなんだ。いまの状況なら、事務職の給料が下がって、現業の給料が上がっていって、これまで事務を希望していた人も現業を検討するようになって、両業種にある需給の不均衡が均衡に向かっていくというわけさ。あるいは、賃金が高いから自動化・省力化に頑張って投資するとかね。こういったことが市場の最大の利点なのに、人手不足だと過剰に騒いで、なんでも政策的に解決しようとするのは望ましくないんじゃないかな。

積極グマと暗渠づたいおじさんの余談②—なぜ立憲はこれほど緊縮か?

2024年総選挙、第一回緊縮財政政党ランキングの栄えある第一位は立憲民主党ということになったね。米山隆一とか枝野幸男とか野田佳彦とか、有名な緊縮財政派も多いし、まあ納得の結果かな。にしても、なんでこんなに立憲は緊縮なんだろうね?

いくつかの要因があると思うよ。一つ目はやはり民主党政権時代の経験が大きいんじゃないかな。最初の鳩山由紀夫内閣の時の財務大臣が菅直人、次の菅直人政権の時の財務大臣が野田佳彦、最後の野田佳彦政権の時の財務大臣が安住淳、それでいま(2025年10月現在)の代表が野田で幹事長が安住でしょ。要するに民主党政権っていうのは財務省に取り込まれて、財務省に支えられることによってのみ、個人としては偉くなれたし、また政権も継続できた、そういう政権だったということ。

ふーむ、確かに政権担当経験がない人たちがいきなり政権を担うことになったら、どうしても官僚に手玉に取られちゃいやすいよね。民主党はその典型だったというわけか。そうして日本もギリシャみたいに財政破綻するみたいな財務省のプロパガンダにころっと騙されて、もともとの公約を破って消費増税に突き進んで自滅した、そういう政権だったよね。民主党政権って。

そのとおりだと思う。で、ついでにいうと、やっぱりその後の第二次安倍政権のときに立憲民主党(にのちにつながる流れ)の人たちは、安倍政権と正面対峙するポジションにあったし、そこでアベノミクスを盛んに批判したでしょ。アベノミクスは放漫財政だ!みたいな感じで。アベノミクスを批判しなきゃいけないというところが先に立って、緊縮財政のポジションをとったという歴史的経緯に束縛されているように思うよ。

まぁ、積極財政派からしたら第二次安倍政権は財政出動もほとんどやらなかったし、消費増税もしたしで、緊縮財政なんだけどね。政界随一の積極財政派で、おそらく国会でもっとも積極財政のために戦ってきた西田昌司がよく言っているけど、自民党野党時代に西田と藤井聡と中野剛志で安倍・麻生のところに何度も行って、積極財政を説いて、その結果、麻生は「俺は平成の是清になってやる」みたいなことを言ってたんだけど、いざ第二次安倍政権が成立すると、財務大臣になった麻生はコロリと財務省の守護神的な緊縮派に変わってしまってさ。麻生は今回のリストにも名を連ねて、しかも最高齢の84歳、まさに緊縮財政派のドンだよ。

いや、ほんとにねぇ。そんな緊縮財政の第二次安倍政権を放漫財政だ!と言い募ってもっと緊縮を志向するのが立憲民主党だから、少し絶望的な気持ちになるね。

他方、立憲系とは対照的に安倍政権期に左派積極財政の立場から安倍政権を緊縮財政として批判し始めたのが2016年に松尾匡・朴勝俊・西郷甲矢人が京都で立ち上げた「ひとびとの経済政策研究会」だね。そこかられいわ新選組が生まれたわけだけど、これから左派の主流が立憲かられいわにシフトしないと、これから左派は厳しいと思うね。

そんなれいわ新選組だけど、この総選挙まではれいわ9人で参政3人で勢いがあったのに、2025年の参院選ではれいわ3人に参政14人で一気に逆転されちゃったよね。参政は安藤裕の加入以来、まともな積極財政派に転換しているから、その躍進自体は歓迎すべきとはいえ、れいわの失速は左派の積極財政転換をさらに難しくしそうだね。頭がいたいよ。

それに関連して立憲などの日本のリベラル左派が緊縮的な二つ目の要因に移ろうか。これは右派積極財政の人たちがよく言うことだけど、やっぱり財政法4条問題はある気がするね。つまり、「積極財政=戦争への道」って話。赤字国債を禁じる財政法4条は憲法9条を裏打ちするものだと、財政法の制定に深く関わった大蔵官僚の平井平次が『財政法逐条解説』に書いていることは有名な話だよね。この理屈でいえば、憲法9条を擁護すること、つまり護憲(「立憲」!)はすなわち財政法4条の死守であり、緊縮財政ということになるわけだ。候補者レベルでは最強の緊縮政党だった社民党あたりの緊縮はここから直接繋がってるんじゃないかな。

それに対して同じ左派でもれいわ系の論者なら、むしろ、1929年以降の世界恐慌に緊縮財政で対応しようとしたことが一般国民の生活基盤を破壊し、ドイツではナチスの台頭を招いたし、日本では軍部の暴走のきっかけとなったと論じるだろうね。同じような議論はリチャード・クーもしているね。僕も、もちろん、こっちの立場だよ。

確かに積極財政は戦争を可能にするけど、だから積極財政するなというのは、火傷をするから火を使うなみたいな、北京原人以前に退行するような議論だし、そもそもやるべき時に積極財政をやらないことが、戦争につながりかねないような社会的不安定を生み出すわけだ。

うん。じゃあ、最後に左派の緊縮親和性の三つ目の要因。これを僕はモンテスキューの四権分立問題と呼んでいる。三権分立じゃなくて四なのが味噌だよ。

フェリックス・マーティンの『21世紀の貨幣論』で知ったんだけど、モンテスキューは外国為替相場があることで、領主たちの通貨発行権(貨幣改鋳)が封じられるようになったと論じている。通貨発行権はいまでもシニョレッジと呼ばれることからわかるように、シニョール(中世の封建領主)との関連性が強く、領主の権力を象徴するものだった。だけど、外国為替市場が発達すると、領主が貨幣を劣化させようものものなら、即座に外国為替市場での評価が下落してしまうので、貨幣改鋳が無意味になるというわけだ。これはまさに国家権力の実効的な制約で、国家権力を分立させて相互にチェックさせるという三権分立の思想のラインに沿うものだ。だから、モンテスキューはよく三権分立ということで教科書に載っているけど、実はその構想には四つ目があったとも言える、それが外国為替市場であり、それを主催する、いわゆる国際金融資本(銀行)だというわけ。

そして、これがマーティンの論点だけれど、この国際金融資本と国家のつばぜり合いの果てに生じた妥協が中央銀行の設立。貨幣改鋳という形での通貨発行権を無効化された国家は戦費などの財政支出を借金で賄う必要があったし、他方で国際金融資本もその信用創造機能の裏面として、絶えず信用不安からの取り付け騒ぎによるデフォルトという危機を抱えていた。そこで国家が中央銀行という形で国際金融資本に国家の信用を付与し、見返りに中央銀行が国家の債務を引き受けるという妥協が成立した。これがマーティンのいうマネーの大和解で、その象徴が1694年のイングランド銀行創設だ。これは僕の言い方ではモンテスキューの四権目が制度化されていく端緒だ。この四権分立の四つ目に今つけられている名前が「中央銀行の独立」というやつだね。この問題が、四権分立という形で扱われてこなかったのは、政治学と経済学との専門分化の弊害だね。

ちょっと話が長くなりすぎたね。僕が言いたいのはこういうことだ。「立憲」というのは、要するに国家権力を憲法によって制約するということだけど、その初期の重要な要素が実は国際金融資本の作り出した外国為替市場による通貨発行権の封印にあった。マーティンは外国為替市場のこの機能によって「銀行業が突如として、立憲政治を求める聖戦のステルス兵器に姿を変えた」とまで言っている。これを受け継いでいるのが独立した中央銀行だ。

こう考えると「立憲」民主党が、そして国家権力を制限することを思考する左派リベラル全般が、日銀の独立性を強調し、「金融政策の正常化」などという題目のもとで、金融引き締めを志向し、それによって国家の財政に規律を与えようとするのは、ある意味で当然で、宿命とさえ言える。

あるいはこういう言い方もできるかもしれない。立憲の米山隆一と銀行出身の石丸伸二、まあ、何から何まで意見が合わなそうな二人が、積極財政に対してだけは「円安がー」と声をそろえるのはなぜか?その背景が以上のこと、モンテスキューの四権分立問題なんだ。つまり、国際金融資本が作った外国為替市場が、国家の通貨発行権を制約して、立憲主義のステルス兵器となったという歴史が、この二人の反-反緊縮における奇妙な共闘を可能にしているんだ。

興味深い話だけど、ちょっと全体の話が長くなりすぎたね。もう最初の方の話わすれちゃったよ。ちょっとまとめてくれる?

うん。こんな風にまとめてみようか。問題は立憲民主党がなぜこんなに緊縮的かということだった。これは「立憲」という言葉を三つの仕方で解釈することで明らかになる。

「立憲」の第一の意味は反安倍政権だ。安倍政権は安保法制の問題について解釈改憲を行い、集団的自衛権を合憲とした。これに対する反発が「立憲」には込められている。だから、立憲民主党とは反安倍政治であり、反アベノミクスであり、彼らによればアベノミクスは放漫財政だから、立憲民主党は緊縮財政なんだ。

「立憲」の第二の意味は平和憲法の護持、つまり、九条護憲だ。そしてこの憲法九条を裏書きするものが財政法四条、国債発行を原則禁止し「税こそが財源だ!」と高らかに宣言する財政法四条な訳だ。国債のないところに戦争はない。立憲民主党はその平和主義、その護憲姿勢において、緊縮財政なんだ。

「立憲」の第三の意味は、その原義であり、国家権力の制約を志向することだ。ところで、国家権力の制約の初期の歴史において、まずもって制約されるべきは国家の通貨発行権であり、それを可能にしたのが国際金融資本が作り出す外国為替市場だった。立憲民主党はこの伝統を引き受け、この国家に対する金融的制約の制度化である中央銀行の独立を信奉し、金融引き締めと高金利による財政の制約を志向し、積極財政には外国為替を持ち出して「円安ガー」を唱える。要するに、「立憲」主義は、国家権力を制約せんとする点において、必然的に財政規律を重視するわけだ。

一言で言えば、こういうことだよ。「立憲」というのは憲法を立てて国家権力を縛るということだろう。国家権力を縛るという点では財政規律もその重要な一要素だ。

ここまで考えると、問題の本質は財政規律の内容だとわかる。財政規律が必要なことは誰も否定していない。MMT派の貨幣論を受け入れ、機能的財政論をとっている僕だって否定しない。インフレ率や需給ギャップ、個別の品目の価格の動き、業種別の有効求人倍率などさまざまな指標を見て、財政の量を増減させたり、消費支援と投資支援の配分を変えたり、財政をコントロールしていくべきだ。だから問題は財政規律の内容なんだ。緊縮財政派の問題は、均衡財政だけを適切な財政規律と認め、それ以外は全て放漫財政だというような、理論的なレベルでの貧困なんだよ。

なんかそう整理されると、日本の左派の中心に「立憲」の名を冠する政党があることが、何か日本において左派の没落を宿命づけるような、そんな呪いにすら思えてきたよ。

うん、そうだねえ…。逆に右派の側の積極財政における課題も挙げておくと、ここ50年右派のアジェンダの中心を占めてきた新自由主義(規制緩和・構造改革・小さな政府・市場原理主義)路線にケジメをつけることだろうね。2025年10月、責任ある積極財政を掲げる高市政権が、新自由主義的な維新と連立をしたことで、この問題はいま一層アクチュアルな意味を持ちつつあるよ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます